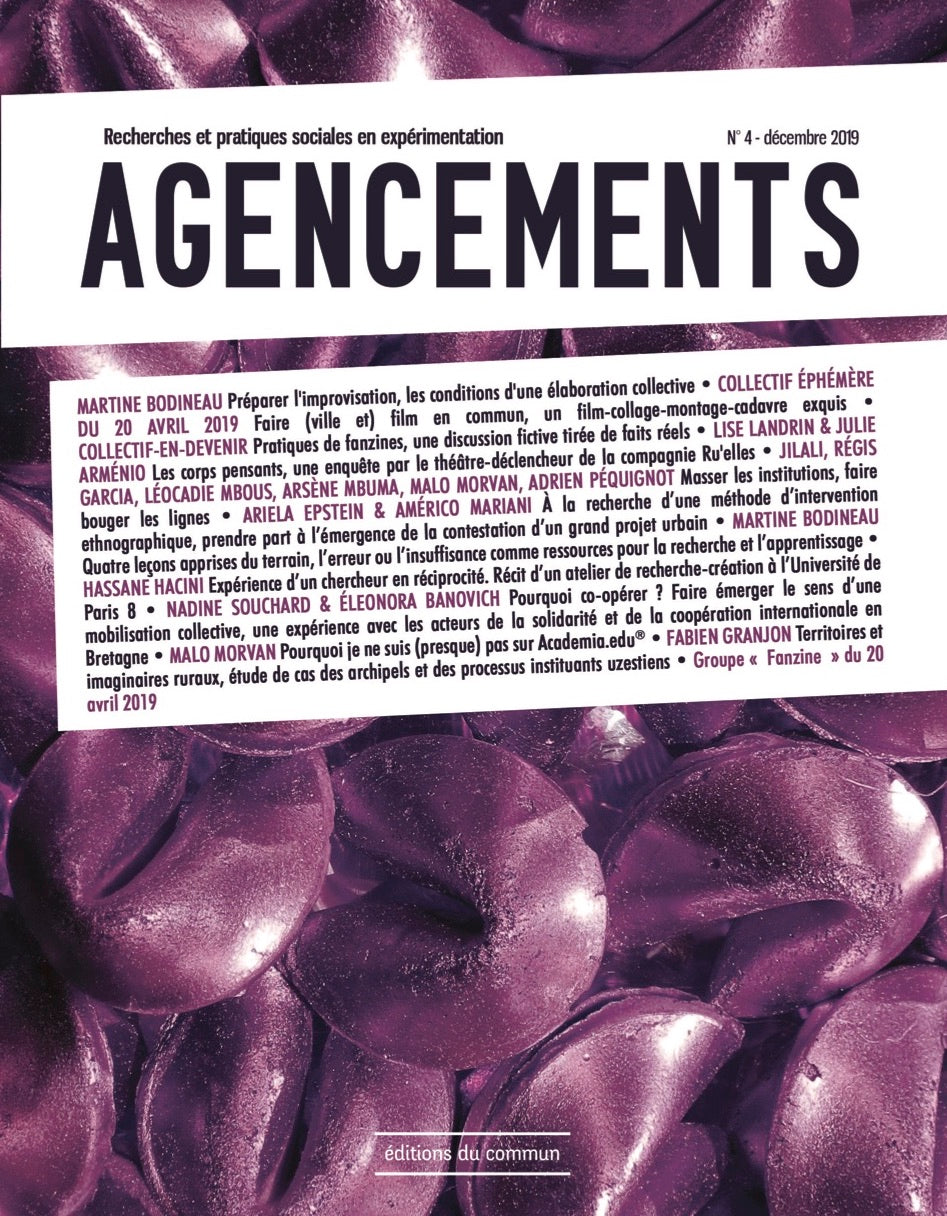

Agencements n°4 – décembre 2019

Recherches et pratiques sociales en expérimentation

Collectif

| Parution | 12/12/2019 |

|---|---|

| Format | Livre broché de 248 pages |

| ISBN | 979-10-95630-30-2 |

| Consulter et télécharger sur Cairn.info | |

SOMMAIRE

LA RECHERCHE EN FABRICATION

MARTINE BODINEAU

Préparer l’improvisation, les conditions d’une élaboration collective

COLLECTIF EPHEMERE DU 20 AVRIL 2019

Faire (ville et) film en commun, un film-collage-montage-cadavre exquis

COLLECTIF-EN-DEVENIR

Pratiques de fanzines, une discussion fictive tirée de faits réels

VILLES ET CORPS EN RECIT

LISE LANDRIN ET JULIE ARMENIO

Les corps pensants, une enquête par le théâtre-déclencheur de la compagnie Ru’elles

JILALI, REGIS GARCIA, LEOCADIE MBOUS, ARSENE MBUMA, MALO MORVAN, ADRIEN PEQUIGNOT

Masser les institutions, faire bouger les lignes

ARIELA EPSTEIN ET AMERICO MARIANI

À la recherche d’une méthode d’intervention ethnographique, prendre part à l’émergence de la contestation d’un grand projet urbain

L’EXPERIMENTATION OU LE PARTAGE DES SAVOIRS

MARTINE BODINEAU

Quatre leçons apprises du terrain, l’erreur ou l’insuffisance comme ressources pour la recherche et l’apprentissage

HASSANE ACINI

Expérience d’un chercheur en réciprocité. Récit d’un atelier de recherche-création à l’Université de Paris

NADINE SOUCHARD ET ELEONORA BANOVICH

Pourquoi co-opérer ? Faire émerger le sens d’une mobilisation collective

MALO MORVAN

Pourquoi je ne suis (presque) pas sur Academia.edu®

COULISSES

FABIEN GRANJON

Territoires et imaginaires ruraux, étude de cas des archipels et des processus instituants uzestiens

BONUS

GROUPE « FANZINE » DU 20 AVRIL 2019

« Faire la ville en commun »