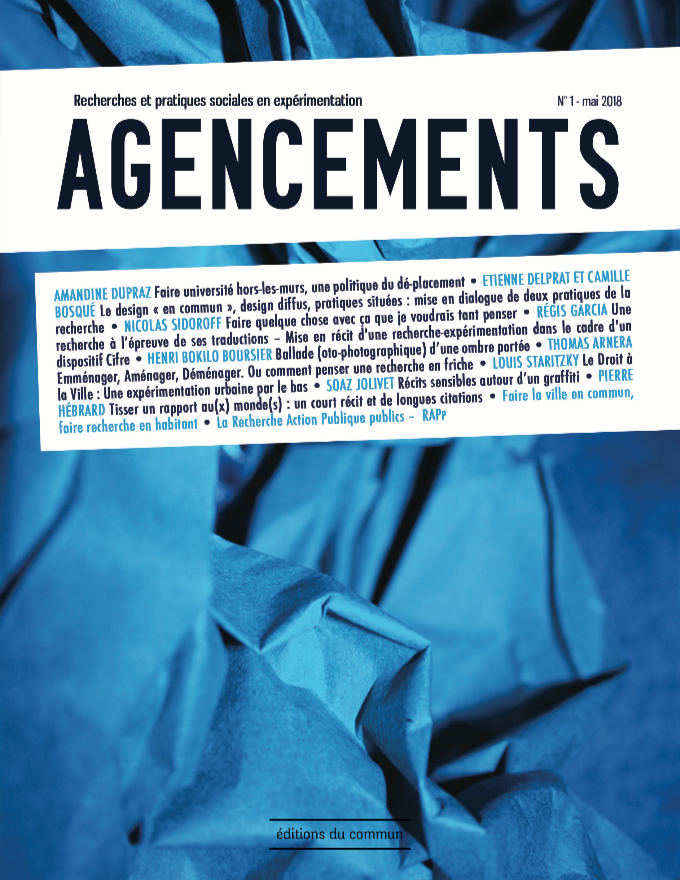

Agencements n°1 – mai 2018

Recherches et pratiques sociales en expérimentation

Collectif

| Parution | 18/05/2018 |

|---|---|

| Format | Livre broché de 204 pages |

| ISBN | 2608-5739 |

| Consulter et télécharger sur Cairn.info | |

SOMMAIRE

FAISANT RECHERCHE

AMANDINE DUPRAZ

Faire université hors-les-murs, une politique du dé-placement

ÉTIENNE DELPRAT ET CAMILLE BOSQUÉ

Design diffus, pratiques situées, design (en-)commun : au fil d’un bricolage conceptuel et méthodologique

NICOLAS SIDOROFF

Faire quelque chose avec ça que je voudrais tant penser

RÉGIS GARCIA

Une recherche à l’épreuve de ses traductions, mise en récit d’une recherche-expérimentation dans le cadre d’un dispositif Cifre

TRANSVERSE

HENRI BOKILO BOURSIER

Ballade (oto-photographique) d’une ombre portée

EXPLORANT LA VILLE

THOMAS ARNERA

Emménager, Aménager, Déménager, ou comment penser une recherche en friche

LOUIS STARITZKY

Le Droit à la Ville : Une expérimentation urbaine par le bas

SOAZ JOLIVET

Récits sensibles autour d’un graffiti

PARCOURS

PIERRE HÉBRARD

Tisser un rapport au(x) monde(s) : un court récit et de longues citations

COULISSES

Faire la ville en commun, faire recherche en habitant La Recherche Action Publique publics – RAPP

________________________________________________________

Les Fabriques de sociologie est un réseau de recherche en sciences sociales, créé en 2012, qui associe des acteur-es d’horizons différents (chercheur-es statutaires, indépendant-es ou précaires, professionnel-les hybrides articulant la recherche en sciences sociales avec des pratiques artistiques ou architecturales, avec des engagements citoyens, avec des activités d’intervention sociale ou d’éducation populaire politique…) dans la perspective d’une recherche critique en capacité de lutter contre les discriminations, de renforcer la faculté à agir des minoritaires et des dominé-es et de promouvoir une « méthode de l’égalité » en termes de coopération, de co-création et de démocratie. En ligne : http://www.fabriquesdesociologie.net/.