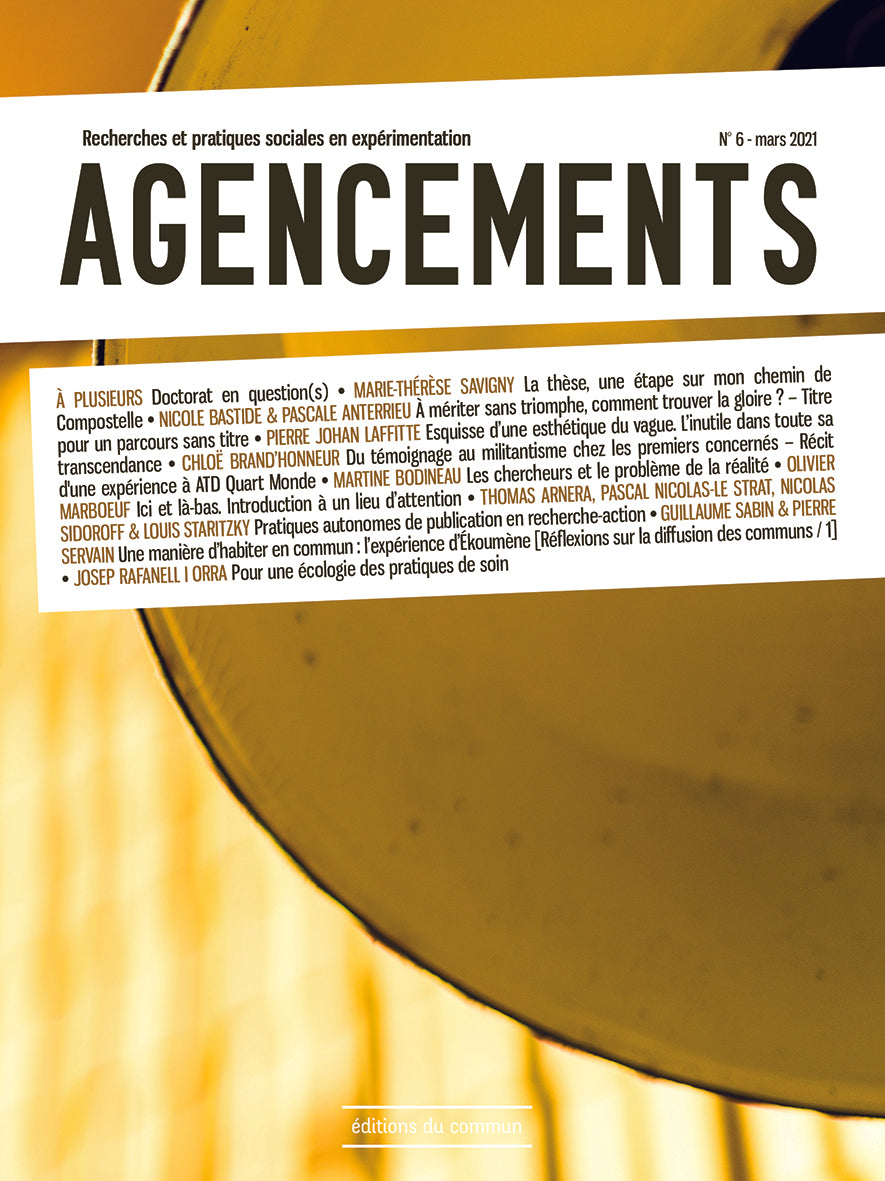

Agencements n°6 – avril 2021

Recherches et pratiques sociales en expérimentation

Collectif

| Parution | 16/04/2021 |

|---|---|

| Format | Livre broché de 182 pages |

| ISBN | 979-10-95630-40-1 |

| Consulter et télécharger sur Cairn.info | |

SOMMAIRE

DÉSIRER - RECHERCHE ET INSTITUTIONS

Doctorat en question(s)

Marie-Thérèse SAVIGNY

La thèse, une étape sur mon chemin de Compostelle

Nicole BASTIDE, Pascale ANTERRIEU

À mériter sans triomphe, comment trouver la gloire ? – Titre pour un parcours sans titre

DÉCODER – RÉALITÉS CONSTRUITES, ASSIGNATIONS DÉJOUÉES

Pierre Johan LAFFITTE

Esquisse d’une esthétique du vague. L’inutile dans toute sa transcendance

Chloé BRAND’HONNEUR

Du témoignage au militantisme chez les premiers concernés - Récit d'une expérience à ATD Quart Monde

Martine BODINEAU

Les chercheurs et le problème de la réalité

RECOMPOSER – COMMUNAUTÉS LATÉRALES, EXPÉRIMENTATIONS VIVES

Olivier MARBOEUF

Ici et là-bas. Introduction à un lieu d’attention

Thomas ARNERA, Pascal NICOLAS-LE STRAT, Nicolas SIDOROFF et Louis STARITZKY

Pratiques autonomes de publication en recherche-action

Guillaume SABIN, Pierre SERVAIN

Une manière d’habiter en commun : l’expérience d’Ékoumène [Réflexions sur la diffusion des communs / 1]

Josep RAFANELL I ORRA

Pour une écologie des pratiques de soin