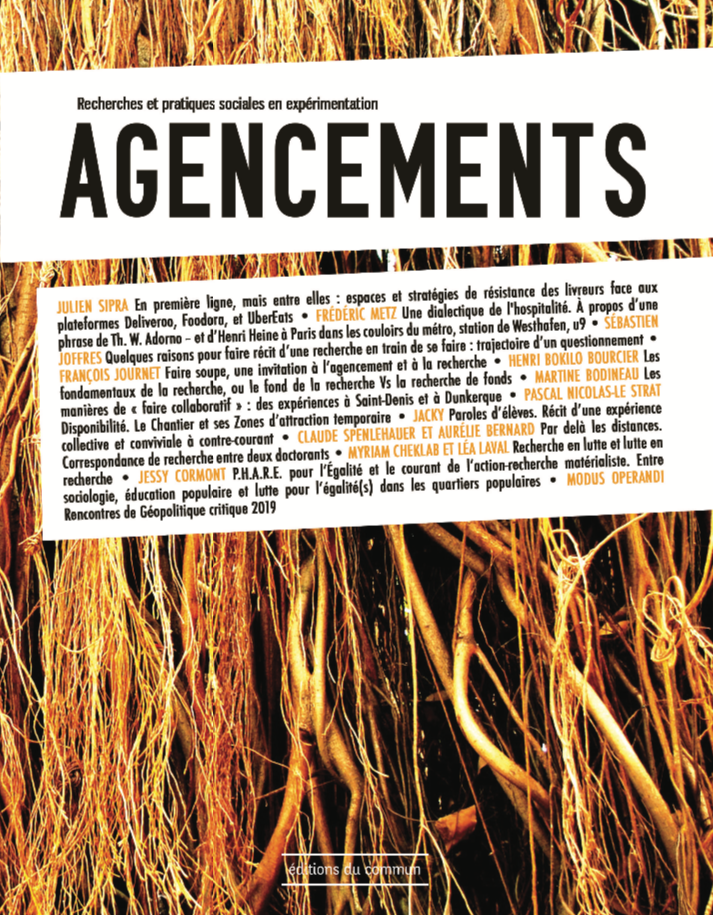

Agencements n°3 – juin 2019

Recherches et pratiques sociales en expérimentation

Collectif

| Parution | 14/09/2019 |

|---|---|

| Format | Livre broché de 204 pages |

| ISBN | 979-10-95630-23-4 |

| Consulter et télécharger sur Cairn.info | |

SOMMAIRE

PARTIR EN QUÊTE, MENER L'ENQUÊTE

JULIEN SIPRA

En première ligne, mais entre elles : espaces et stratégies de résistance des livreurs face aux plateformes Deliveroo, Foodora, et UberEats

FRÉDÉRIC METZ

Une dialectique de l'hospitalité. À propos d’une phrase de Th. W. Adorno – et d’Henri Heine à Paris dans les couloirs du métro, station de Westhafen, u9

SÉBASTIEN JOFFRES

Quelques raisons pour faire récit d’une recherche en train de se faire : trajectoire d’un questionnement

FRANÇOIS JOURNET

Faire soupe, une invitation à l’agencement et à la recherche

TRANSVERSE

HENRI BOKILO BOURCIER

Les fondamentaux de la recherche, ou le fond de la recherche Vs la recherche de fonds

ÊTRE AVEC, FAIRE AVEC

MARTINE BODINEAU

Les manières de « faire collaboratif » : des expériences à Saint-Denis et à Dunkerque

PASCAL NICOLAS-LE STRAT

Disponibilité. Le Chantier et ses Zones d’attraction temporaire

JACKY

Paroles d’élèves. Récit d’une expérience collective et conviviale à contre-courant

PARCOURS

CLAUDE SPENLEHAUER et AURÉLIE BERNARD

Par delà les distances. Correspondance de recherche entre deux doctorants

ENGAGER LA RECHERCHE, S'ENGAGER EN RECHERCHE

MYRIAM CHEKLAB et LÉA LAVAL

Recherche en lutte et lutte en recherche

JESSY CORMONT

P.H.A.R.E. pour l’Égalité et le courant de l’action-recherche matérialiste. Entre sociologie, éducation populaire et lutte pour l’égalité(s) dans les quartiers populaires

MODUS OPERANDI

Rencontres de Géopolitique critique 2019